令和の改元により出典元の「万葉集」がブームになっていますが「万葉集」の次には同じ天平文化の時代に生まれた歴史書にも注目が集まるかもしれませんね。

天平文化を代表する2つの歴史書「記紀」のうちのひとつが「古事記」です。

今回は「古事記の概要・成立年号の覚え方(語呂合わせ)」についてご紹介します。

目次

古事記とは?

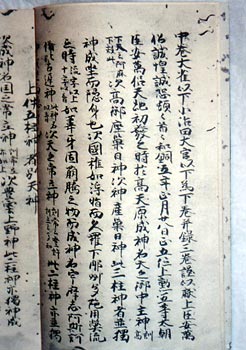

(古事記 出典:Wikipedia)

古事記とは、712年に元明天皇に献上された現存する日本最古の歴史書のことです。

古事記は全3巻で上巻には天地創造から始まる神代のこと、中巻には神武天皇から応神天皇までのこと、下巻には仁徳天皇から推古天皇までのことが記されています。

古事記の編纂を命じたのは天武天皇です。

(天武天皇 出典:Wikipedia)

記憶力に大変優れていた舎人・稗田阿礼(ひえだのあれ)が暗記していた「帝紀」「旧辞」を天明天皇の命により太安万侶(おおのやすまろ)が筆録して完成させました。

*帝紀:天皇の系譜や古代の伝承、歴史をまとめたもの

*旧辞:古代の神話や伝承、歌謡などをまとめたもの

「古事記」は物語調の和化漢文(日本語の音に漢字を合わせたもの)で書かれていて国内に向けて天皇家の正統性をアピールしています。

【古事記の語呂合わせ】成立年号(712年)の覚え方!

古事記の語呂合わせ①

古事記をネタにナイツ(712)が漫才

古事記には「因幡のしろうさぎ」や「やまたのおろち」「やたがらす」など面白い神話が数多く書かれています。

古事記の語呂合わせ②

なぁいつ(712)完成するの古事記?

古事記はわずか4か月の編纂作業で完成したと言い伝えられています。

古事記の語呂合わせ③

内通(712)を勧められたが固辞(古事記)した

内通とはスパイのことです。

古事記の語呂合わせ④

納豆2(712)人で食べながら作った古事記

納豆の発祥には諸説あるのですが弥生時代説と聖徳太子説が有名です。古事記編纂の頃にはたぶん食べていたはず。

古事記の語呂合わせ⑤

嬉々(記紀)としてナイフ(712)でこじ開け(古事記)夏は(720)暑気(日本書紀)払い

こじ開けたのはあんみつの缶詰?「記紀」は「古事記」と「日本書紀」を合わせた略称です。

以上、古事記の成立年号の語呂合わせでした!

おまけ

天武天皇が編纂を命じたふたつの歴史書のうちのもうひとつが「日本書紀」です。

「日本書紀」は720年に完成して元明天皇に献上された日本で最古の官撰正史(国家の公式な歴史書)です。

全30巻と現存しない系図が1巻あり編纂者は舎人親王や紀清人などです。

神代から持統天皇までの天皇を中心とした国家の設立史が編年体の漢文で書かれています。

「古事記」が国内向けであったのに対し「日本書紀」は国外向けであり、諸外国に日本という国の正統性を伝えました。