中国の古代文明は黄河流域を中心に栄え、秦の始皇帝が中国を統一するまでの間に数多くの勢力が現れては消えていきました。

特に春秋時代には多くの有力諸侯たちが覇権を競い合います。

今回は群雄割拠の時代を代表する『春秋五覇(しゅんじゅうごは)』の概要・五覇の覚え方をご紹介します。

目次

春秋の五覇とは?

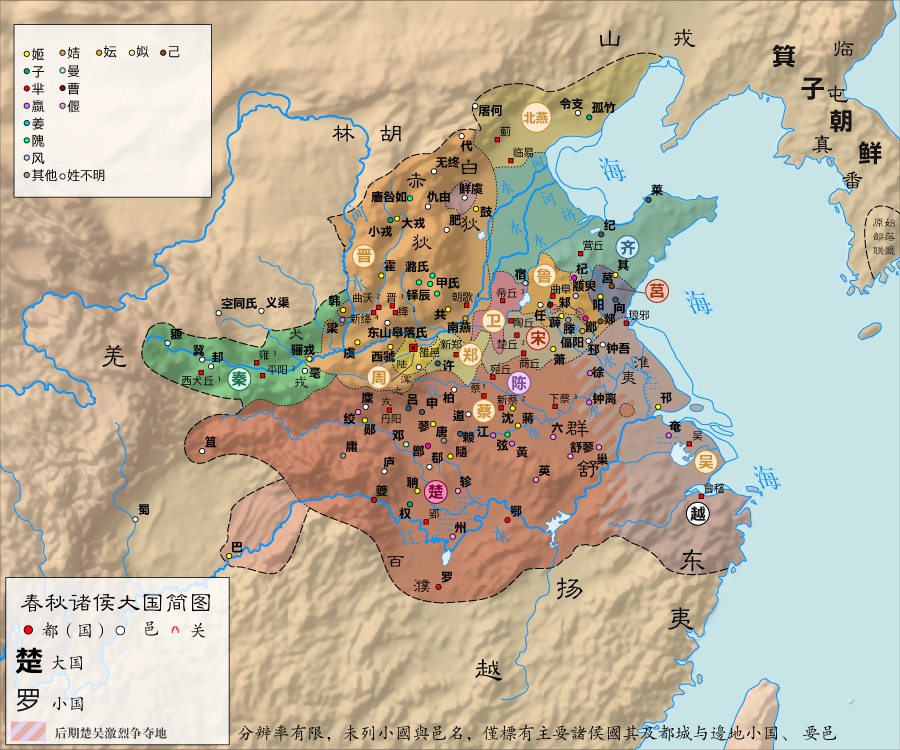

(春秋時代の諸国 出典:Wikipedia)

春秋五覇とは、春秋時代、中原(黄河中下流域)を中心に覇権を争った有力な5人の諸侯(しょこう)のことです。

春秋時代、諸侯同士の会盟(同盟)を指導した有力諸侯を覇者と呼び、五覇とは5人の覇者という意味です。

なお春秋時代とは周が東遷した紀元前770年から晋が3国に分裂する紀元前403年までを指します。

周は東遷を行って以降徐々に力を失いますが各諸侯は周王室を尊重し「尊王攘夷」を名目に覇権を争いました。

*「尊王攘夷」とは周王室を尊び異民族の侵入を打ち払うということ

春秋の五覇は、文献ごとに取り上げられている人物が違うため五覇が誰を指すかについては諸説ありますが、今回はその中でも有名な5人を取り上げています。

春秋の五覇

- 斉の桓公(せいのかんこう)

- 晋の文公(しんのぶんこう)

- 楚の荘王(そのそうおう)

- 呉王闔閭(ごおうこうりょ)

- 越王勾践(えつおうこうせん)

この5人のほかによく名前が挙がる人物は呉王闔閭に代わり息子である呉王夫差(ごおうふさ)、呉・越の2人の代わりに秦の穆公(しんのぼくこう)、宋の襄公(そうのじょうこう)の3人です。

どの文献にも必ず名前が挙がっているのは斉の桓公と晋の文公です。

特に斉の桓公は「管鮑の交わり(深い友情の意味)」により鮑叔牙が推薦した管仲という宰相を重用し、富国強兵を実現させた名君としても有名です。

「誰が春秋の五覇であったのか?」ということよりも春秋時代の思想のひとつであつた「五行説」にのっとり5という数が重要であったために5人を取り上げた、とされています。

【春秋の五覇の覚え方】簡単!おすすめの語呂合わせ

春秋の五覇の語呂合わせ・人物名①

漢文の草稿、五覇の公選に使う?

→漢文(桓公・文公)の草稿(荘王・闔閭)五覇の公選(勾践)に使う?

今の時代、選挙の演説原稿が漢文だったら読むほうも聞くほうも大変ですね。

春秋の五覇の語呂合わせ・国名②

誠心誠意、齟のないように引っ越します

→誠心(斉・晋)誠意、齟齬(楚・呉)のないように引っ越します(越)

ものすごく緊張感を強いられる引っ越し風景です。

春秋の五覇の語呂合わせ・国名と人物名③

新聞を静観すると、そこに相応なご夫妻さ。悦男は口銭を払う。

→新聞(晋の文公)を静観(斉の桓公)すると、 そこに相応な(楚の荘王)、ご夫妻さ(呉王夫差)。悦男は口銭(越王勾践)を払う。

春秋の五覇の語呂合わせ・国名と人物名④

青函新聞、粗相のないようにご考慮して閲覧した勾践

→青函(斉の桓公)新聞(晋の文公)粗相(楚の荘王)のないようにご考慮(呉王闔閭(ごおうこうりょ)して閲(越)覧した勾践

「青函新聞」をかしこまって読んでいる越の勾践をご想像ください。

以上、春秋の五覇の語呂合わせでした!